Макулярный разрыв

Макулярный разрыв

Макулярный разрыв и его причины

Макулярный разрыв – это дефект центральных отделов сетчатки, из-за которого может ухудшиться или пропасть центральное зрение. Патология может носить характер частичного или полного разрыва – в зависимости от количества слоев сетчатки, вовлеченных в процесс. Разрыв образуется в центральных отделах сетчатой оболочки (макуле) и возникает по разным причинам, например, вследствие воспаления или травмы. Но основным фактором, приводящим к его появлению, являются естественные процессы старения организма, вызывающие возрастные изменения в сетчатке. В большинстве случаев данное заболевание обнаруживают у людей после 50-ти лет, причем у мужчин такая патология встречается реже, чем у женщин. Иногда макулярный разрыв развивается на обоих глазах. По статистике, это происходит более чем в 10% клинических случаев.

Почему это происходит

По мере старения человека со стекловидным телом происходят так называемые инволюционные (дистрофические) изменения. Его плотная желеобразная структура постепенно разжижается и начинает отслаиваться от сетчатки, с которой в нормальном состоянии оно связано прочно в определенных областях, в том числе в зоне макулы. Иногда это отслоение в результате возрастных изменений происходит не повсеместно, и прочная связь с сетчатой оболочкой остается лишь в макулярной области, тогда как в других местах произошло ее отслоение. В результате на макулу действует постоянная сила механического натяжения, что, в конечном итоге, приводит к ее отрыву и образованию макулярного отверстия.

Если макулярный разрыв произошел вследствие травмы, то его механизм несколько иной. Ударная волна, проходя через глазное яблоко, вызывает разрыв центральной сетчатки (макулы) в самом тонком ее месте.

К формированию вторичного макулярного разрыва приводят некоторые заболевания, такие как эпиретинальный фиброз и витреомакулярный тракционный синдром. Патологические изменения происходят из-за образования на поверхности сетчатки мембран, которые тянут ее и таким образом приводят к формированию макулярного разрыва.

Симптомы макулярного разрыва

Обычно данное заболевание прогрессирует постепенно и, соответственно, его симптомы также развиваются медленно. Несмотря на это, патология имеет достаточно характерную клиническую картину.

Первым и наиболее распространенным симптомом макулярного разрыва является нарушение зрения (область макулы отвечает за предметное зрение). Поскольку острота зрения на этом этапе остается достаточно высокой, человеку данное заболевание поначалу беспокойства не доставляет. Пациент практически не замечает изменений, кроме нарушений при чтении (размытость букв, контуров предметов). По мере развития болезни появляются дополнительные симптомы: прямые линии кажутся изогнутыми, затрудняется чтение и работа с мелкими деталями (например, при рукоделии), снижается светоощущение. Характерным признаком сквозного разрыва макулы является «серое пятно перед глазом» и резкое снижение остроты зрения вдаль.

При любом из вышеперечисленных симптомов без промедления следует обратиться к врачу-офтальмологу.

Диагностика макулярного разрыва

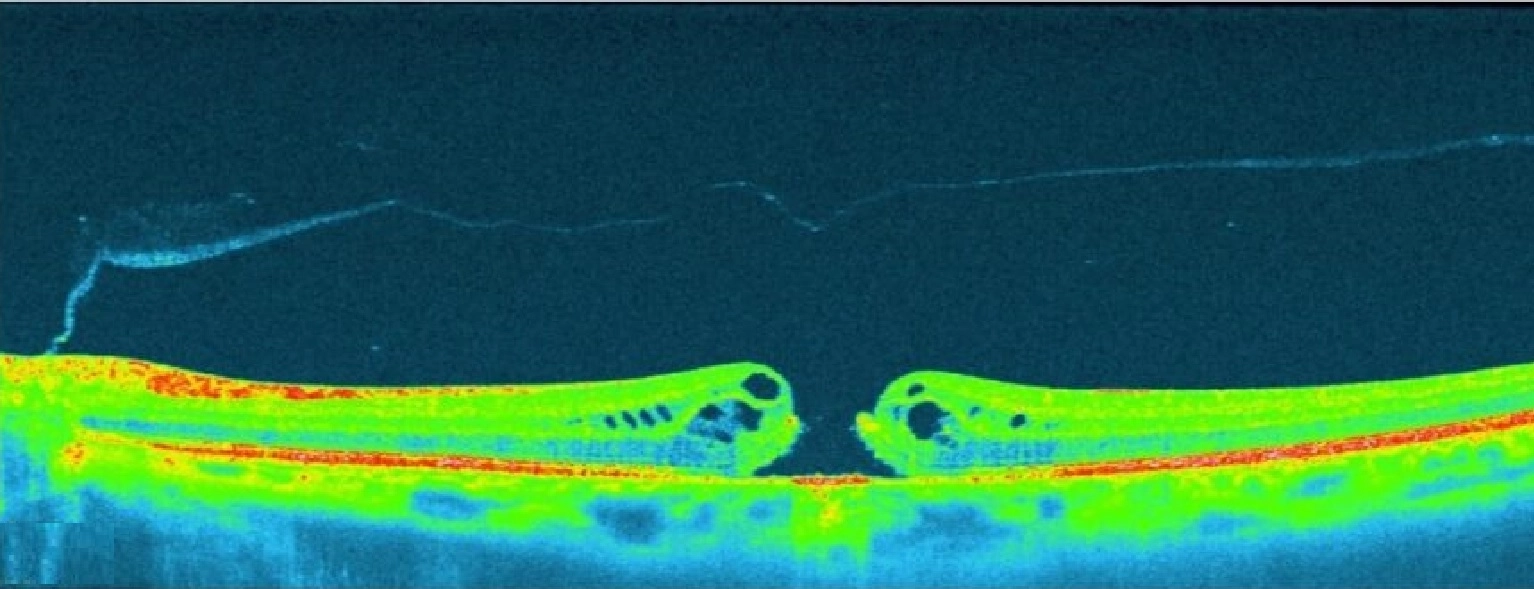

Макулярный разрыв диагностируется при проведении офтальмоскопии – осмотре врачом глазного дна. Но поскольку в начальной стадии эту болезнь довольно трудно определить, на помощь врачам приходят современные офтальмологические методы обследования, такие, как ОСТ-оптическая когерентная томография. С помощью данного метода удается точно определить размеры и другие особенности макулярного разрыва, а также оценить состояние патологии в динамике. Ценным диагностическим методом, а также методом самоконтроля при макулярном разрыве является тест Амслера. При взгляде на сетку Амслера пациенты с макулярным разрывом отмечают искривление ее линий.

Важно! Прогноз по восстановлению зрительных функций тем лучше, чем раньше врач диагностирует заболевание и проведет правильное лечение.

Лечение макулярного разрыва

В некоторых случаях разрывы макулы не требуют лечения, поскольку могут закрыться самостоятельно. Но, как показывает практика, чтобы закрыть разрыв, улучшить качество зрения и повысить его остроту, часто все же требуется хирургическая операция — витрэктомия. Современные методики и оборудование дают возможность полностью ликвидировать проявления и последствия данного заболевания.

Операция по устранению макулярного разрыва заключается в следующем. Сначала удаляется стекловидное тело (в максимально возможном объеме). При помощи специальных приборов ( витреотом, витреальный пинцет) заднее основание стекловидного тела отделяют от сетчатой оболочки (удаляют заднюю гиалоидную мембрану). Таким образом, устраняют натяжения сетчатки глаза (тракции).

Затем при помощи витреального пинцета удаляют внутреннюю пограничную мембрану . Такой «пилинг» позволяет закрыть отверстие в макуле и является результативным в 95% случаев. Этот этап операции является наиболее важным и ответственным, поэтому требует очень высокой квалификации хирурга.

В конце операции проводят тампонаду витреальной полости (заполнение глазного яблока) газо-воздушной смесью. Она способствует успешному заживлению макулярного разрыва, обеспечивает склеивание его краев и надежную адаптацию органа зрения после операции. После того, как эта смесь рассосется, пациент сможет вернуться к нормальному, полноценному образу жизни.